江西武夷山:守护生态瑰宝 书写绿色答卷

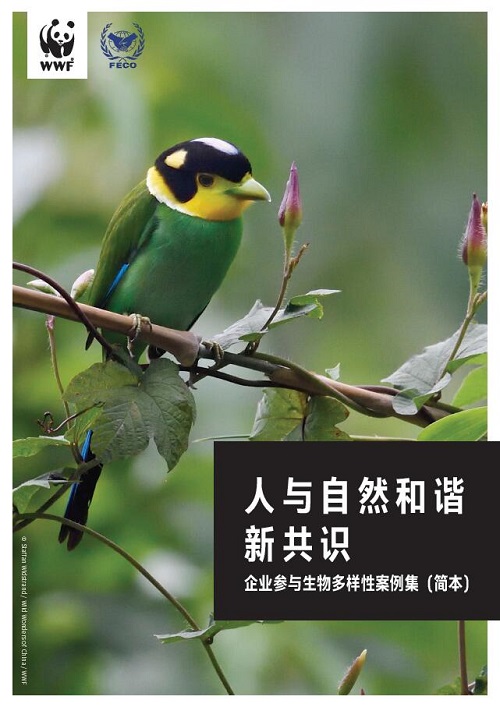

横亘赣闽两省的武夷山国家公园,如一颗璀璨的绿宝石镶嵌在祖国东南,孕育着世界同纬度最完整的中亚热带原生性森林生态系统,既是世界著名的生物模式标本产地,也是我国唯一兼具世界自然与文化双遗产的国家公园。其中,江西片区面积279平方公里,占武夷山国家公园的21.8%,守护着武夷山脉主峰—黄岗山,更以98.4%的森林覆盖率、5101种野生动植物物种的富集度,保存了江西45.1%的高等植物和57.7%的野生脊椎动物遗传基因,也是国家公园旗舰物种之一—黄腹角雉的关键保存地。

自2021年10月武夷山国家公园设立以来,江西片区以实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一为目标,在赣鄱大地上书写了生态文明建设的精彩答卷。这片“世界生物之窗”正以日新月异的建设成效,诠释着人与自然和谐共生的时代内涵,铸就生态文明建设的“江西样板”。

法治为笔,绘就跨域保护新蓝图

2024年10月1日,《江西省武夷山国家公园条例》正式施行,标志着全国首例世界双遗产省际协同立法落地生根。这部历经两年调研论证的法规,与《福建省武夷山国家公园条例》同步实施,为推动武夷山国家公园“一山共治”提供了法治保障,开创了跨区域国家公园协同保护的全新模式。

一体化保护的原则在条例中体现得淋漓尽致。赣闽两省坚持“同一把尺子、同一个标准”,在保护原则、规划建设、保护管理、禁止行为、赣闽协作方面保持高度一致。两省对毁林种茶、非法采矿等违法行为采用相同的处罚基准,对未经审批开垦茶园的行为,两省均按《森林法》处以恢复植被费用1—3倍的罚款,并限期整改。在联合执法中,桐木保护站与叶家厂保护站对进入核心保护区的“驴友”采取统一劝返和行政处罚等管理措施,避免因省份差异导致执法漏洞。两省均在片区交界处的桐木关设有检查哨卡,按职责检查过往车辆,形成跨区域执法闭环。

条例中设立了协作专章,在协调机制、人大监督、基础设施建设维护、科研与监测、森林防火、疫病防控、生态修复、执法、司法等方面建立省际合作机制。条例确立了一套主体明确、责任清晰、相互配合的管理机制,法治保障下的保护成效立竿见影。针对非法穿越的问题,两省联合开展协同治理,通过地方法院向热门户外App运营公司发放司法建议书,下架非法穿越导航路线2200余条,删除违规网帖47条,有效遏制了生态破坏风险,为我国国家公园跨区域保护提供了可复制、可推广的经验。

科研为钥,解锁生物多样性密码

在武夷山国家公园(江西片区)的密林深处,500台红外相机24小时静默值守,记录着“世界生物之窗”的生命律动。截至2025年3月,已探明5101种野生动植物物种,保存了江西45.1%的高等植物和57.7%的野生脊椎动物遗传基因,被誉为“植物的宝库”“动物的乐园”“研究亚洲两栖爬行动物的钥匙”。

生物多样性本底调查取得重大突破。2021—2024年,江西片区组织开展第一次综合科考,发现黄岗鼩鼹、黄岗山蝾螈、黄岗山白灰蝶等全球新物种12种及雄性新发现1种。尤为珍贵的是,江西片区内南方铁杉分布面积达1560公顷,为全球已知最大种群;国家I级保护动物黄腹角雉的分布海拔范围由原国家级保护区的690—2152米扩大至现在国家公园的415—2152米,种群数量约940只。

科研力量汇聚让这片绿土焕发智慧光芒。江西片区不仅组建了7位专家智囊团与首席科技顾问团队,更携手江西农业大学建成生物多样性野外科学观测研究站,与北京林业大学、南京林业大学签订全面合作协议并设立研究院,组织召开“武夷山国家公园江西片区雉类(黄腹角雉)保护研究专题研讨会”,共同为黄腹角雉保护出谋划策。46篇学术论文(含17篇外文国际期刊)的发表、《黄腹角雉种群保护研究》摘得“江西林业科技奖三等奖”的殊荣,彰显着从实验室到山林的科研深度。

赣闽两省的科研协同更书写了跨域合作的典范。通过整合生物多样性数据,共记录高等植物3404种、脊椎动物769种,分别占所在生态地理区的65.9%、81.8%,完整呈现了从常绿阔叶林到中山草甸的5个垂直植被带谱,系统完成东南坡和西北坡中亚热带森林生态系统核心价值的归纳总结。随着雉类国家保护研究中心建设的推进,跨省生物数据库将进一步串联起武夷山的生态密码,全面提升我国雉类保护研究能力。

民生为墨,勾勒“两山”转化新图景

“以前靠山吃山,现在护山养山。”武夷山镇西坑村村民的话,道出了江西片区“两山”转化的生动变化。该国家公园设立以来,江西片区通过生态补偿、产业引导、共建共享等举措,让绿水青山成为带动群众致富的金山银山。

在江西省财政支持下,武夷山国家公园(江西片区)的生态补偿机制持续完善,生态公益林补偿标准从26.5元/亩提高至35元/亩;给予江西片区所在地铅山县重点生态功能区转移支付资金2500万元,并在《武夷山国家公园总体规划》编制中,将国家公园周边社区的建设内容合理地纳入总规。有了政策和资金的支持,周边社区得以增设通信基站,河堤和生产便道得到修缮,群众生活质量切实提高,激发了社区参与保护的内生动力。

江西片区引导广大林农走绿色发展之路。通过生态茶园示范建设,指导茶农采用套种间作的复合生产模式,实施农药化肥零使用策略,让每一片茶叶都带着“国家公园生态认证”的附加值。“武夷河红茶”的清香更飘出大山,品牌影响力的扩大让“一片叶子富了一方百姓”。周边群众从农家乐和茶产业中获得的收益持续上升,同一家庭年收入由2020年的10万元增长至2024年的25万元。

“社区共管”模式更让保护力量倍增。30余个生态管护公益性岗位如纽带般联结社区与公园,让村民变身“生态卫士”,100余万元工资福利化作守护绿水青山的内生动力。社区村民肩扛巡护工具穿梭林间,手持记录板辅助科研监测,从资源利用者变为生态守护者。

教育为桥,凝聚全民守护共识

清晨的桐木关古道上,亲子家庭正跟着志愿者辨识植物叶片的纹路;宣教馆内,孩子们通过标本与动植物“隔空对话”;自然教育体验馆里,大朋友和小朋友们都沉浸在植物拓印和标本制作的体验活动中……

近年来,武夷山国家公园(江西片区)以自然教育为纽带,开展了“了解自然、探秘武夷”“大自然的语言——武夷之夏”“齐聚精英、述说武夷”“阅自然 悦武夷”“多彩自然 探寻武夷山”等活动,吸引亲子家庭、在校师生、社会公众等多元群体参与,让国家公园理念如武夷云雾般浸润人心。

为拓宽自然教育的广度和深度,自2022年开始江西片区发起自然教育志愿者线上招募,96名来自全国各地的热心人士踊跃加入,与专业机构共同参与自然教育活动。如今,这支由志愿者、专家、机构组成的“自然导师团”,正将生态课堂从山林延伸至城市、从校园辐射到社会。当孩子们用画笔描绘黑麂的灵动,当市民主动删除非法穿越攻略,自然保护已不再是孤独的坚守,而成为全民共同的行动。

从江西省第九个世界野生动植物日宣传活动动员公众参与旗舰物种保护,到第三届江西自然教育高峰论坛汇聚百余名专家共商保护之道,再到2023年爱鸟周活动中1000余名师生聆听候鸟迁徙的故事,每一场活动都成为生态知识的传播驿站。2024年国际生物多样性日期间,与江西农业大学联袂打造的“关注生物多样性 共建美丽家园”主题活动,通过乐跑摄影、手工大赛、艺术手绘等创新形式,吸引3000余名师生用青春视角诠释自然保护理念。《江西省武夷山国家公园条例》宣传活动走进南昌之星摩天轮广场、艾溪湖湿地等地,发放宣传品5000余件,让2万余名市民感受“纸上法条”背后的生态温度。这片“世界生物之窗”正以教育为桥,让国家公园的自然保护理念深植人心。

从法治基石到科研引擎,从民生福祉到全民守护,武夷山国家公园(江西片区)以“两山”理念为笔,在赣鄱大地上绘就了生态文明的鲜活样本,以跨域协同的制度创新、生生不息的科研活力、共建共享的民生温度,为新时代国家公园建设贡献着可复制、可推广的“江西方案”,让绿色发展理念如武夷山脉般绵延不绝、永续传承。(孔祥瑞)

中国绿色时报 2025-08-15

关键词 生态保护 武夷山国家公园 生物多样性保护 生态补偿 红豆杉 黄岗臭蛙 黄岗山白灰蝶(正面) 黄腹角雉 黑麂 江西 图片

-

相关记录

更多

- 大兴安岭漠河林业局林长制激活“两山”转化动能 2025-09-05

- 四川林草驻村帮扶队点“菌”成金促振兴 2025-09-05

- 祁连山科普馆的“网红”之路 2025-09-05

- 国家林草局召开“三北”工程建设质量约谈整改会 2025-09-04

- 大兴安岭阿木尔林业局有序推进森林沟系立体经营 2025-09-04

- 努力实现“身在宝山硕果累累” ——海南省五指山市探索生态产品价值实现路径 2025-09-04

打印

打印