保护武夷真山水

世界遗产是一个含金量极高的品牌资源,但又十分脆弱。福建武夷山市在

依托这个品牌优势发展旅游业时,坚持保护第一,规划在先,实现了保护与开

发的良性循环和可持续发展,力争做到“上对得起苍天祖先,下对得起子孙后

代”。投2亿申报世界遗产

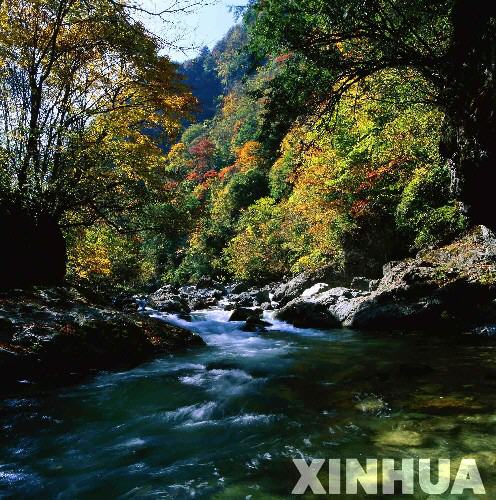

武夷山地处闽北边陲,是我国东南大陆现存面积最大,保留最完整的中亚

热带森林生态系统,也是地球上同一纬度中唯一保存良好的一块绿洲。森林覆

盖率为95.3%,良好的植被为各种动物的生存、繁衍提供了优越的生态的环

境。

1998年6月8日,武夷山正式申报世界遗产。以此为契机,武夷山市掀

起了一场申报世界遗产的整治绿化活动。

据武夷山市市长张建光介绍,武夷山市申报世遗的区域包括风景区、自然

保护区和城村古汉城遗址,总面积999.75平方公里,是我国迄今为止申报世

界遗产项目中面积最大的项目。为确保申报成功,武夷山市投资1.78亿元,

将申报核心区内的近400户私有建筑物和九曲宾馆等23个单位公有建筑物全

部拆除,又将总长近70公里的通讯、广电、电力线网地缆化。同时为了减少

汽车噪音和尾气污染,投资1000多万元,修建15公里长的高星环景公路,使

原来穿行景区的过境车辆绕道而行。此外,还修复各景区的摩崖石刻,并完成

了防火监测点、大气监测点、垃圾处理设施、医疗救护中心的建设。据统计,

在申报过程中,武夷山风景区共植树1万余株,铺设草皮31万平方米。

山外再建新家园

武夷山是我国著名的茶叶产区,出产的武夷岩茶是我国十大名茶之一,近

400户农民在景区内依靠种茶、卖茶以及做旅游纪念品等小买卖维持生计,因

而产生了大量垃圾与污水。在没有搬迁前,从桂林村到水帘、慧苑村的章堂洞,

水面上每天都漂着许多油污,直接污染景区的重点水域九曲溪。山民每年要烧

掉近1.6万立方米的木材,而这些木材全是天然阔叶林,对景区的破坏程度

可想而知。但对近400户村民的搬迁却是一道难关。村民的生计是靠山吃山,

要他们搬出景区,等于是砸他们的饭碗。

武夷山市政府充分体谅村民们的困难,在做好思想工作的同时,在景区外

靠近景区的京榕、双利、南源岭等地区设置了移民安置区,并根据村民原住房

面积的大小划拨一定面积的免费土地,由政府统一规划设计建设,仅用6个月

时间,就全部建成。在武夷山机场附近的天心岩茶新村,笔者看到了这些别具

特色的民居。它们的建设遵循“宜土不宜洋,宜低不宜高,宜藏不宜露,宜散

不宜聚”的原则,与周围环境十分协调。村民彭曙光说:“虽然离茶山远了一

些,但生活更方便了。”

为帮助天心、双利等新村居民发展生产,去年7月,武夷山市在那里举办

了茶文化节和第二届武夷岩茶茶王赛,吸引海内外客商1000多人,天心村10

多个茶叶厂家通过岩茶展示,外销额达100多万元。

细节之处见功夫

在武夷山可以看到许多令人赞赏的细节:这里的指路牌一律采用竹子编织

而成,造型别致,巧妙地设置在各景点路旁,并且用双语标识,与周围的自然

环境相得益彰,同时,路灯的电线全部埋在地下,防止了空中架线对景观的人

为破坏。一位新加坡游客称赞说:“武夷山景区的指路牌、厕所等,件件都是

工艺品,给人以美的艺术享受。”

小到标识系统的设立,大到旅游项目的选择,武夷山都把保护“武夷真山

水”、发展“武夷真文化”作为遗产地发展的永恒主题,以维护世界遗产地的

真实性、完整性。对与生态、景观和历史文化不相协调的旅游项目,无论眼前

经济效益多高,武夷山一律摒弃,并用立碑方式将《世界遗产公约》的精神和

保护条款在重点区域展示,以警醒后人。

联合国世界遗产专家莫洛伊博士在组织对武夷山评估考察时赞叹:“武夷

山是生物多样性的一个突出例证,是中国人民永续利用资源的永久性象征”。

世界旅游协会主席巴尔科夫人在游览武夷山之后,盛赞武夷山是“世界环境保

护的典范。”

保护与开发的和谐统一,使武夷山这一古老的旅游胜地焕发出迷人的光

彩。

森防网 (2001/04/28)

-

相关记录

更多

- 吉林哈泥自然保护区守护野生动物越冬 2025-02-10

- 贵州:不负青山的奋斗足迹 2025-02-06

- 河北大海陀自然保护区保护科研宣教成效显著 2024-11-19

- 梵净山保护区列入IUCN绿色名录 2024-10-17

- 第七次中日韩林业司局级磋商在杭州举行 2024-09-13

- 神农架:守护绿色资源 共享生态红利 2024-09-02

打印

打印