森环森保所发现红松早期防御松材线虫的关键化合物:萜类与黄酮类物质

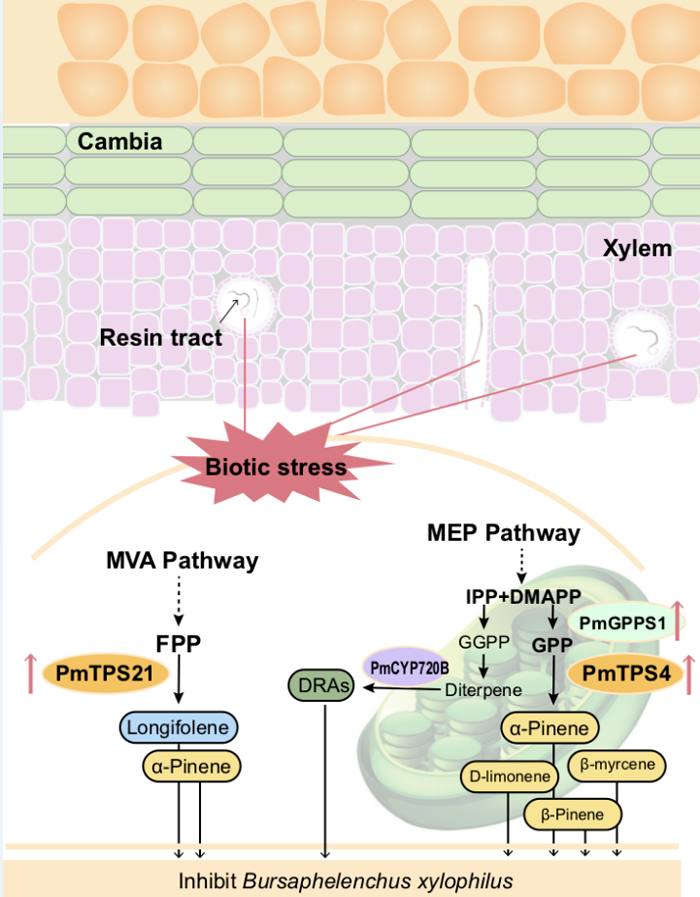

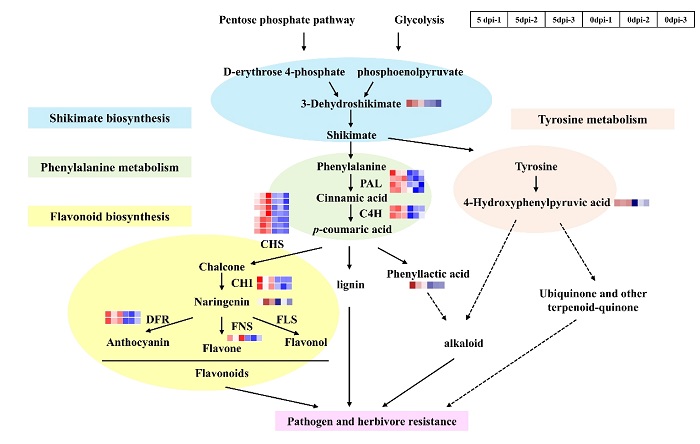

森环森保所植物病原与病害管理学科组团队近日在植物抗病机制领域取得重要突破,揭示了红松(Pinus koraiensis)在感染松材线虫(Bursaphelenchus xylophilus)的早期阶段,通过激活萜类与黄酮类化合物的生物合成途径,形成关键防御屏障。这一发现为松材线虫病的早期诊断及抗病树种选育提供了新方向。

松材线虫病被称为“松树癌症”,由松材线虫通过媒介昆虫传播,可导致松树水分运输系统阻塞并迅速死亡,对我国北方红松林及生态系统构成严重威胁。研究团队通过人工接种实验发现,红松感染线虫5天后出现针叶萎蔫症状,20天后死亡率超90%,而感染初期(5天内)虽无症状,但分子层面已启动防御响应。

通过转录组、代谢组和蛋白质组联合分析,结果表明感染5天的红松中,1574个基因显著上调,包括17个萜类合成相关基因、41个苯丙素类及22个黄酮类合成基因。此外,36种代谢物丰度显著增加,包括具杀线虫活性的柚皮素和3-甲基-2-氧代戊酸,这两种化合物可使线虫死亡率分别提升21.14%和57.59%,并显著抑制其运动能力。而且,丝氨酸/苏氨酸激酶、果胶甲基化调节蛋白等抗逆相关蛋白在感染后特异性表达,可能参与细胞壁加固和信号传导。

该研究首次系统解析红松早期抵御松材线虫的多维度防御网络,证实萜类与黄酮类物质是早期抗病的关键。这为早期分子诊断技术开发提供了靶点,未来可通过调控相关代谢通路,培育抗病树种。该成果不仅为遏制松材线虫病北扩提供理论支撑,也为其他松属植物的抗病机制研究提供了参考。

该研究以“Transcriptomic, metabonomic and proteomic analyses reveal that terpenoids and flavonoids are required forPinus koraiensisearly defence againstBursaphelenchus xylophilusinfection”为题,于2025年2月发表在中科院二区Top期刊BMC Plant Biology上。论文第一作者为森环森保所余璐助理研究员,通讯作者是王曦茁研究员。该研究得到了十四五国家重点研发计划课题2021YFD1400905资助。(余璐 王曦茁)

中国林科院 2025-03-31

-

相关记录

更多

- 四川林草驻村帮扶队点“菌”成金促振兴 2025-09-05

- 大兴安岭阿木尔林业局有序推进森林沟系立体经营 2025-09-04

- 虎啸山林 和谐共生 2025-09-04

- 河北省林草科学院:科技加持“生绿”又“生金” 2025-09-03

- 龙江森工集团探索生态产品价值转化新路径 2025-09-03

- 热林所在揭示热带雨林土壤微生物对养分有效性的响应研究方面取得进展 2025-09-02

打印

打印