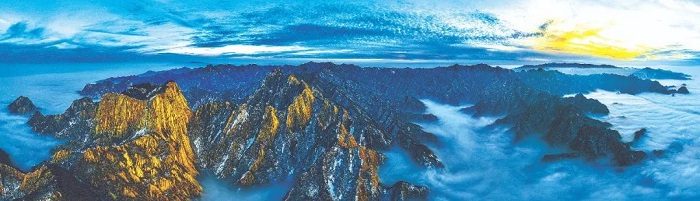

大熊猫国家公园四川片区:人与自然和谐共生 保护与发展并重共赢

四川是大熊猫的故乡,也是人与自然和谐共生、保护与发展并重共赢的典范。

2021年,大熊猫国家公园正式设立。其中,大熊猫国家公园四川片区1.93万平方公里,占大熊猫国家公园总面积的88%,有野生大熊猫约1227只、占大熊猫国家公园内大熊猫种群总数的92%,伞护着川金丝猴、绿尾虹雉、珙桐、红豆杉等1万余种野生动植物。

4年来,四川坚持以高品质生态环境支撑高质量发展,把高质量建设大熊猫国家公园作为筑牢长江黄河上游生态屏障的重要抓手,把扩大大熊猫栖息地作为保护生物多样性的重要抓手,集中力量打造集生态保护、协调发展、形象塑造等多种功能于一体的大熊猫国家公园形象,持续探索人与自然和谐共生的现代化新路径,打造出人与自然和谐共生的幸福典范。

国家公园,万物共生。中国国家公园致力于保护自然生态系统的原真性和完整性,促进生态保护、绿色发展、民生改善相统一,全面建设人与自然和谐共生的示范区,实现全民共享、世代传承,给子孙后代留下珍贵自然瑰宝。

强管理,推进保护成果凸显

4年来,在推进大熊猫国家公园建设方面,四川坚持以政策推动建设落实,以法治促进科学规范管理,以数字赋能高质量发展,以共管共享提升人民幸福指数。

做好顶层设计。印发《大熊猫国家公园总体规划(2023—2030年)》解读文本、《大熊猫国家公园自然资源统一确权登记公告登簿工作方案(四川片区)》、《大熊猫国家公园四川片区自然资源统一确权登记工作推进方案》、《关于加强大熊猫国家公园四川片区建设的意见》、《四川省陆生野生动物致害补偿办法》。颁布实施《四川省大熊猫国家公园管理条例》《四川省人民代表大会常务委员会关于加强大熊猫国家公园协同保护管理的决定》,出台《关于为大熊猫国家公园建设提供高质量司法服务和保障的意见》以及涉及大熊猫国家公园建设相关文件技术标准30余件。编制空间管控利用、生态保护修复、濒危物种抢救性保护、科学研究、自然教育与生态体验、保护管理能力建设6个专项工作实施方案。

推进科技赋能。四川发挥高分卫星等先进科学技术、红外相机陷阱技术、DNA遗传技术等作用,建设信息化管理系统、三维数字孪生平台等,取得数字化监测和管控阶段性成果。编制大熊猫DNA身份证。在全国首次利用局域网结合超短波传输和大熊猫“猫脸”识别技术,实现野外监测实况无线传输野生大熊猫图像和视频,用AI技术识别片区野生动物36种。截至2024年末,四川片区累计申报实施基础科研项目371个,获国家和省科技进步奖4项,取得实用新型发明专利2项。种群复壮建设、遗传基因研究、生物多样性保护等研究能力走在全国前列。

实现保护与发展共赢。四川推进社区融合,成立社区共建共管委员会81个,建立共建共管阵地30个。鼓励和推动通过创新实现四川片区管理、运行、执法、科研等工作平稳有序开展。合作成立并开始招生的全国首个“大熊猫学院”为国家公园人才培养储备开创了先河。集体林委托管理开辟了非国有资源管理的新路径。在雅安、绵阳、广元等多地建立相关执法机制,阶段性保障了国家公园法治工作。通过建立综合执法中队、完善相关法律法规等加强法治化管理。通过搭建平台、建立良性机制和平台,全面推动社会化参与,有效促进地方政府、社会组织、科研院所、企业以及社区居民和志愿者参与国家公园建设管理,有效推进全民公益性和共建共享不断迈入新阶段。

经过4年发展,四川片区生态质量显著提升,生物多样性得到有效。大熊猫栖息地显著优化,生态系统原真性、完整性得到有效保护,重要自然景观与遗迹保存完好。重点区域野外大熊猫数量增加,野外遇见数逐年上升,种群恢复态势喜人,大熊猫“伞护效应”显著。2024年,四川片区野外遇见大熊猫55次,发现大熊猫痕迹点约2005个,其他同域野生动物痕迹1.48万个。四川片区大熊猫野外年遇见数由178只上升到185只。其中,拖乌山、泥巴山、二郎山等大熊猫生态廊道修复区域发现32次大熊猫活动;唐家河片区海拔3600米的流石滩发现大熊猫粪便,刷新该地区大熊猫活动海拔纪录。四川片区金丝猴、雪豹、红豆杉等1万多种伴生动植物得到良好保护。红外相机数据显示,绵阳首次记录到红耳鼠兔、荒漠猫、石貂、藏雪鸡、狼、雪豹、秃鹫等物种影像,雪豹、狼、亚洲金猫等处于食物链顶端的大中型食肉动物频繁出镜,显示生态系统健康稳定。同时,四川片区发现卧龙盆距兰等动植物新种19种。

惠民生,推动社区协调发展

四川坚持以人民为中心,统筹国家公园保护与社区经济社会协调发展,差异化打造大熊猫国家公园入口社区,建设友好示范社区,推进社区共建共管共享,积极开展特许经营、社区共建等试点。坚持事业产业“两业并举”,促进生态保护与社区发展双赢。印发《大熊猫国家公园四川片区社区融合创新发展试点工作方案》,引导培育新型经营主体,发展社区绿色友好型产业。聘用大熊猫国家公园内及其周边社区居民,参与国家公园保护巡护工作,提供6500余个公益岗位。全覆盖推行野生动物致害保险补偿,同步探索生态保护补偿综合改革。探索建立由基层保护站、乡镇人民政府、企业和群众等多方力量参与的共建共管工作模式,共同推动大熊猫国家公园生态保护与社区协调发展,为乡村振兴注入新动能。印发《关于推进大熊猫国家公园四川片区自然教育高质量发展的意见》,指导四川片区自然教育规范有序发展。研发国家公园特色课程,积极搭建自然教育发展载体。实施自然教育“千人计划”培训以及“3000+巡护员综合技能培训项目”“生态导赏员培训”,强化自然教育讲解队伍建设。科学引导指导大熊猫国家公园内既有生态景区规范经营。有序发展大熊猫国家公园及周边社区自然教育、生态体验等生态事业和产业,自然教育与生态体验年接待量突破440万人次。

四川片区各县(市、区)依托大熊猫国家公园及其周边优质生态产品资源,探索发展以生态旅游综合服务、生态种植、绿色加工业为代表的友好型产业。国家公园市(州)管理机构积极发挥引领作用,协同地方同步发力,围绕产业生态化和生态产业化,强化原生态产品培育和推广,帮助居民产业增收,各县(区、市)依托国家公园孵化培育社区产业发展典型。成都片区虹口镇、龙门山镇、西岭镇,德阳片区清平镇,广元片区青溪镇,雅安片区龙苍沟镇,眉山片区瓦屋山镇已形成特色乡村度假旅游品牌。成都片区的川熊猫笋、琵琶茶、猕猴桃、宝山古蜀红茶,德阳片区的红白豆腐,绵阳、广元片区的土腊肉、蜂蜜、山珍系列,雅安片区的藏茶、系列山珍,阿坝片区的大樱桃、苹果、青红脆李,眉山片区的“雅连”系列原生态产品等形成了规模,产生了较明显的经济效益。据不完全统计,四川片区周边社区共有农家乐、民宿等3200余家,户均收入5万—30万元。

重宣教,有效提升社会影响力

4年来,四川大力弘扬大熊猫国家公园文化,利用生态、景观与科普教育资源发展生态体验、自然教育等绿色发展项目,推进文创产业发展,打造大熊猫国家公园相关特色IP,多渠道、多方式、多主题传播和展示大熊猫国家公园形象,显著提升了大熊猫国家公园美誉度和社会影响力。

成功搭建与中央电视台等20余家央省主流媒体长效宣传立体网络,建成省管理局、分局、管护总站或园区三级对外宣传行业微信公众号矩阵,大熊猫国家公园国内网络传播影响力达38%,全域提升了国内公众对大熊猫国家公园的认知。举办大熊猫国家公园正式设立周年等主题新闻通气会2次。实施2023大熊猫国家公园宣传教育年行动,举办进乡村、进社区、进校园、进机关、进企业“五进”宣讲286场次。大熊猫国家公园四川片区上线“学习强国”。会同四川广播电视台等出品《探秘大熊猫国家公园》专题5集,完成川陕甘5G大型融媒体联合直播,启动实施“熊猫家园”全媒体行动,全网阅读量近3亿人次。开展“奥运冠军带我巡护大熊猫国家公园”等各类主题宣传活动300余场(次)。在北京、上海、南京、澳门、成都等地举办大熊猫国家公园公益巡讲73场(次),主办大熊猫国家公园科普知识大赛,选手覆盖全国31个省、区、市。推出《大熊猫国家公园——自然本来的样子》宣传片。成功申请第三届国家公园论坛落地四川。举办数字国际熊猫节、大熊猫国际文化周、大熊猫国家公园宣传教育年、RUARUA PANDA熊猫主题全球巡展等活动,报道及转载信息1000余条(篇),浏览量3000多万人次。(刘泽英 张馨元)

中国绿色时报 2025-08-15

-

相关记录

更多

- 大兴安岭漠河林业局林长制激活“两山”转化动能 2025-09-05

- 四川林草驻村帮扶队点“菌”成金促振兴 2025-09-05

- 祁连山科普馆的“网红”之路 2025-09-05

- 国家林草局召开“三北”工程建设质量约谈整改会 2025-09-04

- 大兴安岭阿木尔林业局有序推进森林沟系立体经营 2025-09-04

- 虎啸山林 和谐共生 2025-09-04

打印

打印