岷江下游丘陵区3种农业种植模式对铅(Pb)污染土壤的修复效益

编号

zgly0000664449

文献类型

期刊论文

文献题名

岷江下游丘陵区3种农业种植模式对铅(Pb)污染土壤的修复效益

学科分类

220.1040;森林土壤学

作者单位

四川农业大学林业生态工程重点实验室

母体文献

农业环境科学学报

年卷期

2011,30(4)

页码

656-665

年份

2011

分类号

X53

关键词

岷江下游

农业模式

土壤

修复效益

文摘内容

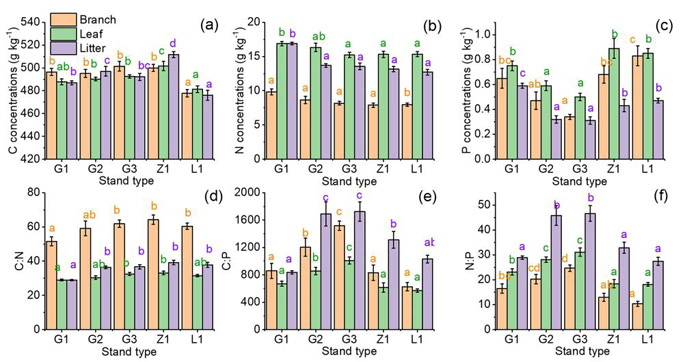

为了解间作和轮作组成的农业种植模式对中轻度Pb污染土壤的修复效益,定点调查了岷江下游丘陵区3种农业模式(M1玉米+红薯-小白菜+菠菜,M2玉米+生姜-茎用芥菜,M3水稻)作用下,土壤中Pb含量的变化以及Pb在土壤和作物系统中迁移和分配的特征,采用有时序的灰色关联分析法,比较了3种模式的综合效益。结果发现,土壤Pb含量变化在模式M1、M2中表现为显著下降后持平的"L"形特点(降幅10.65、13.91),M3中为显著下降(降幅14.17)。Pb在作物非食用器官中含量是食用器官的1.10~33.00倍。玉米和稻谷食用器官中Pb的含量安全,生姜受到中度Pb污染,红薯、小白菜、菠菜等食用器官中Pb污染较严重,人体通过模式中作物日摄入Pb总量是WHO/FAO标准的4.23倍,但由于人体对Pb具有的耐性和清除机制、食用前对农产品的加工措施、当地农户将红薯和菠菜等作为猪饲料使用,以及现今社会人类日常饮食种类的丰富性等,有效地降低了农产品中Pb含量超标对人体危害的风险性。分析表明,3种模式的综合效益是显著的,灰色关联分析法的排序结果为M2〉M1〉M3。

-

相关记录

更多

- 油茶林生草栽培对土壤理化性质、微生物多样性及酶活性的影响 2023

- 琯溪蜜柚园土壤钙素养分分析 2023

- 深圳大鹏半岛国家地质公园土壤理化性质分析与生态评价 2023

- 施磷对川西北高寒草地土壤磷形态及有效性的影响 2023

- 基于高通量测序天麻土壤细菌群落结构分析 2023

- 林龄对红松人工林叶片-凋落物-土壤C、N、P生态化学计量特征的影响 2023

打印

打印