山西亚高山草甸植被生物量的地理空间分布

编号

zgly0001641475

文献类型

期刊论文

文献题名

山西亚高山草甸植被生物量的地理空间分布

作者单位

太原师范学院地理科学学院

中国科学院西北高原生物研究所青海省寒区恢复生态学重点实验室

母体文献

生态学杂志

年卷期

2018年08期

年份

2018

分类号

Q948

关键词

亚高山草甸

生物量

纬度

经度

海拔

文摘内容

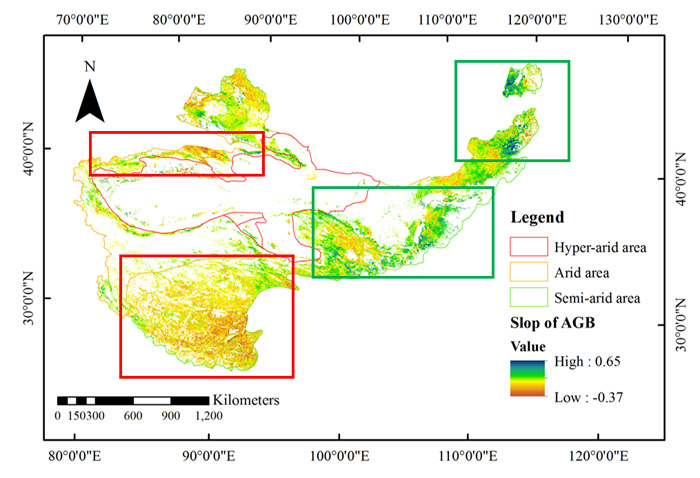

以山西省境内分布的典型亚高山草甸为对象,采用收获法获取植被生物量数据,结合经度、纬度和海拔3个地理因子,分析总生物量(TB)、地上生物量(AGB)、地下生物量(BGB)及根冠比(R/S)沿不同地理梯度的变化规律,从群落水平上探究山西亚高山草甸植被生物量的地理空间分布特征。结果表明:(1)TB、AGB、BGB在地域上表现较大变异。AGB变异最大,在32.50~756.00 g·m-2;BGB次之,变化范围为140.50~1586.50 g·m-2;TB波动最小,在248.25~2342.50 g·m-2。(2)TB随海拔升高显著减小(P<0.05),随经度增加缓慢增大(P>0.05),随纬度增加略微减小(P>0.05),在1700~1800 m、113.4°E—113.85°E、35°N—35.5°N处最大(平均为896 g·m-2)。(3)AGB随纬度增加、海拔升高显著减小(P<0.001),随经度增加逐渐增大(P<0.05),在1700~1800 m、112.05°E—112.5°E、35°N—35.5°N处最大(平均为366.06 g·m-2)。(4)BGB随纬度增加呈降低-升高-降低的变化趋势,整体略有增大(P>0.05),随经度增加也略有增大(P>0.05),而随海拔升高显著增大(P<0.05),在3000~3100 m、113.4°E—113.85°E、35°N—35.5°N处最大(平均为745.63 g·m-2)。(5)R/S随纬度增加、海拔升高显著增大(P<0.05),随经度增加略有增大(P>0.05);与纬度、海拔呈显著的幂指数函数关系(P<0.05),且表现为等速增长(幂指数平均为1.025)。RDA分析结果表明,在一定范围内,对亚高山草甸植被不同生物量特征影响较大的为纬度和海拔因子,最小影响因子是经度,地上生物量与经纬度和海拔均呈显著的负相关,生物量更多地分配到地下部分。

-

相关记录

更多

- 云南松苗期不同器官生物量相关性及异速生长关系 2023

- 臭氧污染对亚热带森林生产力和生物量的影响——以鼎湖山为例 2023

- 结构方程模型在兴安落叶松林生长中的应用 2023

- 立竹密度调控对雷竹林下黄精生长及药用价值的影响 2023

- 林分密度对华北落叶松人工林草本物种多样性及土壤物理性质的影响 2023

- 氮磷沉降对油松幼苗生长的影响 2023

打印

打印