人工与自然植被恢复下尾矿土壤微生物及酶活性的时空变化

编号

zgly0001527765

文献类型

期刊论文

文献题名

人工与自然植被恢复下尾矿土壤微生物及酶活性的时空变化

作者单位

河北农业大学林学院河北省林木种质资源与森林保护重点实验室

中国人民解放军第68216部队

母体文献

林业科学

年卷期

2016年06期

年份

2016

分类号

S714.3

关键词

土壤生物性质

土壤微生物

酶活性

铁尾矿

恢复模式

文摘内容

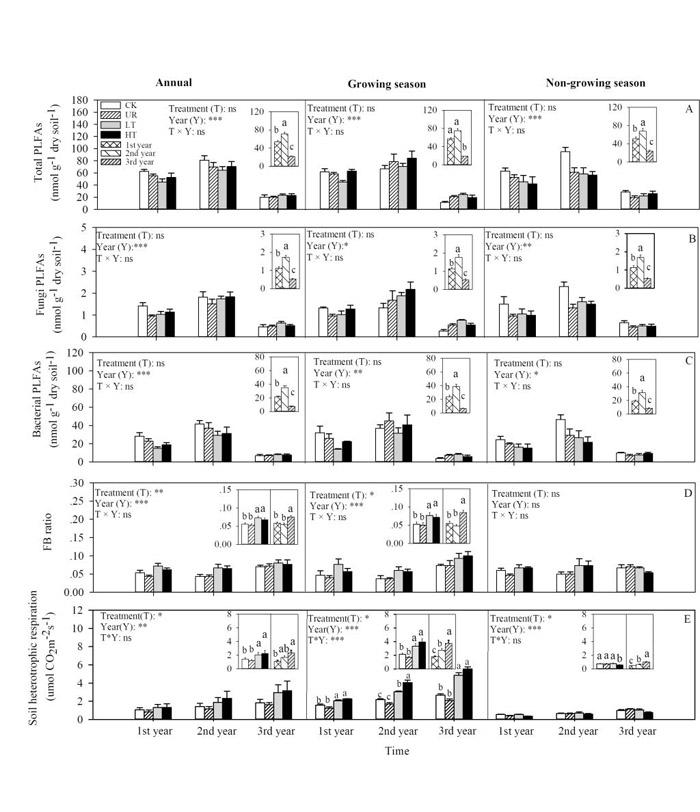

【目的】研究不同植被恢复模式下铁尾矿地土壤微生物数量及土壤酶活性的时空变化,为铁尾矿废弃地的生态治理提供科学依据。【方法】基于随机取样和跟踪观测方法,以自然恢复及人工造林2种不同植被恢复模式下的唐山迁安铁尾矿废弃地的土壤生物学性质为研究对象,检测与分析不同植被恢复年限铁尾矿土壤中微生物的数量与土壤酶活性。【结果】土壤微生物数量随植被恢复年限增加而增长;空间分布上,土壤中主要微生物数量随尾矿土壤深度加大而降低;在土壤微生物总数量中,以细菌数量最多,放线菌次之,真菌数量最少;人工林地土壤的细菌、放线菌、真菌的数量均明显高于自然恢复地,且增长速度也较快;与自然恢复地相比,在恢复11年后,人工林地0~20 cm土层的细菌、真菌、放线菌数量分别高出14.25%,80.56%,75.19%,20~40 cm土层分别高出22.78%,125.80%,0.51%;40~60 cm土层分别高出8.41%,145.45%,55.70%。土壤酶活性随恢复年限增大而增加;在空间分布上,土壤酶活性随土壤深度加深而逐渐降低;土壤酶活性表现为人工林地>自然恢复地;与自然恢复模式相比,在恢复11年后,人工林地0~20 cm土层中土壤过氧化氢酶、蔗糖酶、脲酶、磷酸酶的活性分别高出26.39%,51.11%,51.68%,49.60%;20~40 cm土层分别高出23.69%,5.13%,19.83%,46.20%;40~60 cm土层分别高出4.26%,3.45%,1.38%,134.60%。【结论】在尾矿地进行植被恢复可改良土壤生物学特性,自然恢复和人工造林均能增加土壤微生物数量、提高土壤酶活性、改善土壤生物学性质,但人工造林模式的改良效果优于自然恢复模式。

-

相关记录

更多

打印

打印