杉木应对气候变化的新适应机制:本地种源未必最优

随着全球气温持续升高,森林树种的适应能力成为林业可持续发展的关键因素。长期以来,林业育种和种植管理遵循“本地种源优先”原则。然而,种群在演化过程中往往存在适应滞后现象,尤其在气候变化背景下,本地种源可能不再具备最优适应性。杉木(Cunninghamia lanceolata(Lamb.) Hook.),作为我国人工林覆盖面积最广、经济价值最高的树种之一,其适应性和生产力如何应对未来气候变化备受人们关注。

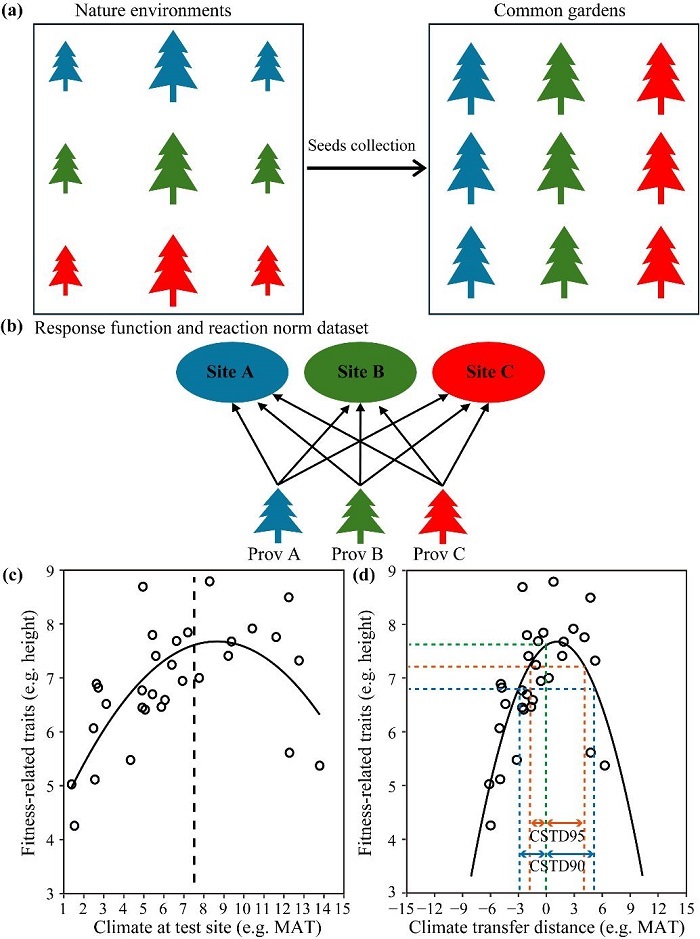

林业所人工林定向培育创新团队依托第二次全国杉木地理种源试验,分析了43个不同杉木种源在全国32个代表性试验点的10年生长数据。通过构建种源特定响应函数与转移预测模型,深入揭示了胸径、树高、单株材积和单位面积蓄积量等四项生长指标对气候变化的敏感性与适应能力,为杉木应对未来气候变暖提供了科学依据。

研究发现最冷月平均气温(MCMT)是决定杉木生长的主导因子,大多数种源的最佳生长温度平均为8.4℃(MCMT)。本地种源并非最优,超过67%的杉木种源处于偏冷或偏暖环境,生长未达最大潜力。与核心种群相比,位于气候边缘的种群适应滞后更明显。适度的辅助迁移可显著提升杉木产量:来自凉爽地区的种源在长距离向南转移3.9–4.0℃(更暖)的环境中生长表现最佳,而来自温暖地区的种源则更适应较短距离的向北转移2.7–3.0℃(更冷)。关键气候转移距离(CSTD)表明杉木种源可以承受显著的气候变化,而不会导致生长降至本地种源生长的90%以下。此外,生长预测表明极端情景(SSP585)下的暖源种群产量预计下降高达77%,而冷源种群则可能因变暖而增产近35%。

本研究挑战了传统的“本地优先”种源选择理念,强调在全球变暖背景下,杉木的最佳种植种源并非一定来源于本地。适度的种源迁移(辅助迁移)有望提升杉木人工林的适应性和生产力。研究为制定气候适应型种源转移策略提供了定量依据,尤其是在面向未来的造林与再造林实践中具有指导意义。

相关研究结果以“Intraspecific responses to climate change inCunninghamia lanceolata(Lamb.) Hook.: local may not be the best”为题在线发表在TOP期刊《Forest Ecology and Management》。林业所博士研究生王红为论文第一作者,段爱国研究员和张建国研究员指导了研究工作。该工作得到了国家自然科学基金面上项目(32271862和31370629)的资助。(王红)

中国林科院 2025-05-19

-

相关记录

更多

- 四川林草驻村帮扶队点“菌”成金促振兴 2025-09-05

- 大兴安岭阿木尔林业局有序推进森林沟系立体经营 2025-09-04

- 虎啸山林 和谐共生 2025-09-04

- 河北省林草科学院:科技加持“生绿”又“生金” 2025-09-03

- 龙江森工集团探索生态产品价值转化新路径 2025-09-03

- 热林所在揭示热带雨林土壤微生物对养分有效性的响应研究方面取得进展 2025-09-02

打印

打印