哦,那密密的山林——我在长水村里当林农

30年前,党中央作出了农村实行耕地家庭联产承包责任制的战略决策,把耕地承包到户,实现了“田有其主”,极大地解放了农村生产力;30年后的今天,中央又作出全面推进集体林权制度改革的战略决策,把林地承包到户,实现“山有其主”,即:在保持集体林地所有权不变的前提下,将林地承包经营权和林木所有权落实到农户,确立农民作为林地经营权人的主体地位,使农民真正拥有了林地的经营权、林木的所有权及处置权和收益权,做到“山有其主、主有其权、权有其责、责有其利”。这是农村家庭承包制度从耕地向林地的拓展和延伸,是农村基本经营制度的丰富和完善,是农村改革的又一个里程碑,必将极大地调动亿万农民耕山致富的积极性,实现农村生产力的又一次大解放。

——国家林业局解读中共中央、国务院《关于全面推进集体林权制度改革的意见》

在9月一个秋高气爽的日子,我住进江西省武宁县长水村,在那片密密的山林里当起了一名林农,我的生活会发生哪些变化?请看——

林权改革后,林农如何“把山当田耕,把树当菜种”?

清晨,唤醒我的不只是满山不知名的鸟儿,更有沁人心脾的清新空气。手持镰刀,腰挎竹腔注射器,循着山路,我拾级而上,远处落叶下面传来潺潺的水声。

林农卢辉是我的师傅,长我两岁,今天他带我上自家分的山场,是让我看看,林权改革后,他是如何“把山当田耕,把树当菜种”的。

走在崎岖的竹径中,不都是“山水田园诗”的浪漫,像轰炸机嗡嗡叫的蚊虫立即把我包围了,我这个“新林农”没有经验,居然在这个季节穿短袖上山,于是我两只胳膊立即成为蚊虫攻击的对象,马上肿起了一堆包。

我和老卢一起在毛竹林中“砍杂”(砍掉不必要的杂木和因雨雪冰冻毁坏的横七竖八的竹枝)、松土、施肥。

“以前也给毛竹施肥吗?”我问。

“没有。那时‘山是集体的,树是书记的’,还施肥?不滥砍滥伐,就算觉悟高的了,谁还肯精心管护?!”老卢回答。

有老卢手把手教我,我很快就能独立操作了:先用一把锋利的铁钻在毛竹身上钻一个小孔,然后用不知谁发明的一把精致的竹腔注射器(像一把小锯通过水管连着矿泉水瓶,瓶里溶解了肥料)往小孔里注射4下,然后再用泥巴把小孔糊上,防止挥发,一个施肥过程就完成了。

施完肥,我们还要砍些竹子。我操起镰刀正要对一棵竹子下手,老卢一把拦住了我:“砍不得,这是3年生的嫩竹,要砍5年以上的。”

老卢用眼一瞄,就能知道是几岁的竹子,他指挥,我操作,最初他握着我的手,再握着镰刀把,后来,我也能独立操作了,往往是砍上二三十刀,只听“咔”的一声,一根数十米长的毛竹就在蓝天白云的映衬下“顺山倒了”。

老卢再教我量竹子,从竹子底部量起,5尺外的竹子周长为1尺,则为一根“标准竹”,可卖15元。

老卢喜欢毛竹,他告诉我,“谷雨前后,种瓜栽豆”,那个时节,毛竹也是“疯长”,一夜能长几尺。“夜深人静的时候,你能听到毛竹生长的声音!”看着我惊愕的表情,老卢又解释:“毛竹长得快,拱破地皮、冲开枝蔓,那声音可好听了!”说话间,那表情,仿佛又回到了谷雨时节一个万籁俱寂的夜晚,屏气静听,万重山上毛竹无声的生长,更像听到了由远及近的丰收锣鼓。

砍完了竹子,又量竹、搬竹、运竹,这就是毛竹出山的整个过程了。别看毛竹高大,并不重,我和老卢一个扛头、一个扛尾,不觉得多么吃力,吃力的是脚下,山路——应该说山上并没有路,十分崎岖陡峭,我们得趟开脚下灌木藤蔓,小心翼翼“摸”下山。

好在和我们一起劳动的还有老卢的儿子和他雇的七八个伙计,儿子主要负责量竹,他刚从一所林校毕业,看他那拿着皮尺、纸笔的认真劲儿,老卢绝对可以放心。伙计这些天就吃住在老卢家,人人腰间系个细绳,穿一个木盒,挂把镰刀。老卢一个人忙不过来,伙计们往往是家里山林少的,来帮工挣些工费。

我和伙计们一起把百十根毛竹装上架子车,有的驾辕,有的扶把,于是山路上腾起一片欢声笑语,在满山摇曳多姿的毛竹映衬下,向山下驶去,仿佛中国水墨山水画里走出了一群人。

老卢告诉我,别看这并不平坦的运竹路,这是“林改”后,林农集资40多万元修出来的。以前路难走,也没人管,分山到户后,林农对竹木有了处置权,对山林要投入、要管护、要经营,这才考虑降低运输成本,这40多万元对于还不富裕的林农可不是个小数字!

我们走了二、三里山路(要是砍远山的竹,可就没有这么近便了)就到了村里的水泥路上,路边,一辆蓝色的小货车已经等在那里,我们把架子车上的毛竹倒到小货车上,老卢和毛竹收购公司来的人办好交接(确认毛竹数量、尺寸),小货车就一溜烟消失在山路上。我虽然没有亲眼看到老板给老卢“点票”,但我可以想象老卢那双粗壮的大手拿到“票子”时,汗涔涔的脸上绽放的灿烂笑容。

如果我是一名林农,我能分到多少亩山林?

老卢是村支书余锦冰推荐给我“干林活”的师傅,干完活,已是傍晚,我还是回到“自己家”——老余的一栋两层小楼,青砖落地,灰瓦铺顶,是这一带民居典型的样式。进得门来是厅堂,中间挂着毛主席的画像,右边是与温家宝总理唠家常时的合影,下面是条案和八仙桌。左一间,右一间,是厢房,儿女住,老两口住楼上。儿女现在外出,老余腾出厢房,也是儿子刚结婚的新房,让我住,可见“接待规格”之高。

在厅堂的八仙桌上,我拉着老余和3组村民小组长卢世焱替我算一笔细账。

“如果我是一名林农,我能分到多少亩山林?”

老卢回答:“在我们3组,你能分到100亩山林,其中50亩毛竹林,50亩混交林(杉木、松木和阔叶树)。”

“我一年需要投入多少钱,我又能卖多少钱?”我又问。

这回,老余掐着指头给我算账:“50亩毛竹林,砍杂、松土、施肥、砍竹,工费、料费全年要投入15000元,可卖钱25000元。”

“这样,我一年仅50亩毛竹就可纯挣10000元,另50亩混交林生长周期长,摊到每年也能挣1300元,按四口之家算,我们家一年从山场获得的纯收入就有45000多元。”我暗自思忖。

和他俩继续攀谈,我得知,如果我是一名勤劳并经营有方的林农,我还可以养猪、养蜂、种果树(这一带主要是梨、柑橘、杨梅、香榧等),我家里还有一点水田,如果我积累了一点资金,我还可以经营“农家乐”,这样一年下来,七七八八,我全年的家庭收入也有六七万元,甚至10多万元,这样的话,我比县城一般干部的工资收入高多了。

林改前,林农生活状况怎样?

正算着账,余嫂来叫我们吃饭了。有荤有素,都是土菜,绝对绿色食品,我的师傅卢辉(明天他还要骑着摩托带着我到远山干“林活”)和几位邻居村民在座,有的要喝啤酒,有的想喝白酒,老余都管够。

几杯酒下肚,气氛开始热烈,林农对未来憧憬起来:有的说要办贷款,增加对山林的投入;有的说要办保险,降低经营风险;还有的要上网(目前村里还不能上网,上网要到街上即镇里)查看行情,看看各地的木竹价格,搞个林木或林地拍卖流转是否合算;还有的要引进资金搞“漂流”……

看着个个都像“乡村经济学家”,我这个“新林农”到关心起一个老问题:“以前林农生活怎么样?”

一语既出,饭桌上忽然沉默了,老余从箱底拿出一张皱皱巴巴发黄的中学生作文纸,我接过来一读,竟是那么令人心酸:

“上个世纪八九十年代,由于山场责权不明,林业政策也不稳定,各项涉林税费沉重,山区百姓生活困苦。我家也和大多数山区百姓家庭一样,生活非常艰难。1998年是我难忘的一年,暑假就要结束了,已经开学在即,一天,爸拿着我的通知书发呆,妈把我们叫到一起,用带着泪花的眼睛看着我们说:‘孩子,爸妈对不起你们,已经想尽了办法,也只凑够一人的学杂费,你们说怎么办?’哥哥听后低着头,我也不敢看爹妈。犹豫了很久,哥哥说话了,他说:‘北北年纪小,让他读,我来帮家里干活。’听了这话,我非常感动,但更多的是伤感,眼泪忍不住掉下来。望着满目的青山,我心里有说不出的难过。但命运就是如此残酷,从此哥哥离开了校园,拼命帮着家里干活挣点生活费,我得以继续上学。”

“那时林农生活为什么这么艰难?”我问。

老卢说:“林改前,产权不明晰,林农没有自主经营权,‘我山不种我树,我树不能我砍,我砍不能我卖,我卖不能我得’;税费负担重,‘砍一根毛竹得一双筷子,卖一方木头得一条凳子’,林农辛辛苦苦一年忙到头,却弄不到几个钱。”

老余接着说:“林改后,山场定了权,树木定根源,林农吃了定心丸,还取消了木竹农业特产税和市、县、乡出台的所有木竹收费项目,林农负担减轻45%。全村426户、1920人收入大增,有的买了车,有的盖了新房,还有外迁的12名村民办理了‘非转农’,重新迁回长水村,分到了山场,当起了林农。”

“那北北家呢?”我问,这回老余又拿出一张崭新的信纸,纸上依然是娟秀的字迹:“2004年有如春风拂面一样到来了,这一年,山村百姓的日子出现了转机。村里开展了以‘明晰产权、减轻税费、放活经营、规范流转’为主要内容的林权改革,把集体山场完完全全分到了户,木竹销售的税费也大幅减免。爸乐极了,高兴地把我叫到身边算账给我听,并对我说:‘以前毛竹和木头价钱卖得很低,现在价钱上去了,镇里村里收的钱也减下去了,咱们山村百姓有盼头了!’随后,他又不无遗憾地说:‘我对不起你哥哥呀!要是早几年有这个政策,你哥哥也跟你一样,还在念书呢!”

(后来,为了对得起父母,也为了对得起辍学的哥哥,北北拼命苦读。在村里,如今已经是大学生的北北告诉我,“林改后,我家的两百多亩山场像个聚宝盆,为我们家带来了勃勃生机,生活一天天好了起来,家里也充满了欢乐。我还想考研究生,爸肯定地说:‘以前家里穷,交不起学费,林改后,日子好过了,你就是读到博士,我也会供的。’”)

吃了饭,我和林农们围坐在门前场院里,望着星光下起伏连绵的群山,那里有属于自己70年不变的山林,回想起那段艰难岁月,回味着今天的甜蜜生活,心中充满了幸福的喜悦。

我的房东是怎样的林农?

送走了村民,再来说说我的房东——余锦冰。起先,他像全中国的“村官”一样,对我这个“上面来的人”恭敬、谨慎,于是我也没有把他和其他的“村官”区别开来。后来,我发现了他一些特点,才对他有了新的认识。

首先,我得感谢他。因为,我在他家里住了3天。一到村里,我就提出与村民“同吃同住同劳动”的请求,有人劝我:“你可以在村里多待些时间,住还是住到县城去。”我想,这样说,一是怕我在村里住不习惯,二是怕给村里添麻烦。但我坚持在村里住,当一回真正的林农,这样的“麻烦”只有让咱组织的人——支书来承担了,于是我住进了老余家的小灰楼里。

老余50多岁,个子不高,黝黑的面颊。儿子大学毕业后,在赣州教书,教的是绿色景观设计,也算“青出于蓝而胜于蓝”了,因为祖祖辈辈与山林打交道,后代终于进城放下了镰刀,拿起了鼠标,搞起了设计。女儿也在外念书,即将毕业。老伴也50多岁,倒显得比老余壮实,是个开朗勤劳的农村妇女,每天早起给我煮面条,总要下两三个鸡蛋。

最初我发现老余的特点是比其他村官多一些“文气”,说话从来不高声大气,总是不紧不慢,一看就是个好脾气、讲道理的人。起先他很沉默,问一句,答一句。后来随着我在他家住的时间越长,房前屋后地聊,白天黑夜地聊,他的“话匣子”打开了,我请他讲故事,他讲的故事更印证了我的印象。

老余还记得,村里最后一起林权纠纷,有的村民拿出土改时的凭据,有的拿出林业“三定”时的档案,还有的甚至拿出前清地契和民国字据,互不相让。他到现场谈了3天3夜,逐条投票表决分山办法,超过2/3通过后,一条一条落实,最后本人签字,相邻山林主人一一签字,才算搞定。村民重归和谐,可老余因为经常骑着摩托赶夜路,一次,一头栽进沟里。

有人说,老余“政治觉悟低”,原因是一碰上“上面来的人”,老余就要钱要项目。老余虽然得了“恶名”,可村里的水泥路却修起来了。还有人说,老余“没魄力”,原因是修路时老余挡住了一批劣质材料,得罪了个别领导的亲戚,险些被“罢了官”。老余说,大家评价自己的优点是“这个人长久”,对长水村有过帮助的人他念念不忘,感谢之余,老余还要他们再给村里“送些礼”——修桥啦、补路啦、建学校啦诸如此类的事。

当然,最让老余感到骄傲的还是去年4月20日,温家宝总理来到长水村,和他坐在一张长凳上,拉家常,话林改。总理听了老余的汇报后,高兴地说:“联产承包,带给农村是翻天覆地的变化,现在看来,林权制度改革,在山区、在林区,又是一个深刻的变化。”总理又说:“山定权,树定根,人定心,核心是人定心,人定了心,他就舍得对山林投入。”老余对总理的话念念不忘,还经常讲给乡亲们听,对我也不例外。

房东告诉我,山林如何分?

在长水村的3天里,老余带着我村里村外、山上山下地转,广泛接触林农,通过老余和乡亲们的介绍,我了解到,林改前,人与自然的关系很不和谐,滥砍滥伐严重,有的人铤而走险,砍了树,扎个竹排,顺流而下,为的是躲过检查岗;人与人的关系更不和谐,林权纠纷此起彼伏,械斗不断,法院判了都难执行。

在长水村,卢家和张家一对儿女,从小青梅竹马,长大又相亲相爱,本来能结秦晋之好,但就因为两家的山林纠纷,生生被家长棒打鸳鸯,如今天各一方;余家和申家就因为你家的毛竹长到了我家山上,一镰刀砍了过去,一个受伤,一个赔钱,见面仇人一样。

面对当时的社会现实,要进行一场社会变革谈何容易?!谁干谁发憷。但中国人干任何事总有两大政治优势:一是党的坚强领导;二是群众的政治智慧。

先说党的领导,省里启动了“五级书记抓林改”工程,把林改作为“书记工程”来抓,省、市、县、乡、村五级分别成立了林业产权制度改革领导小组,书记担任组长,纪检和组织部门参加,并把林改工作列入管理考评体系,层层签订责任状,实行绩效考核、一票否决和责任追究制。有了党委的“总揽全局,协调各方”作用,保障了对林改的高位推动。

村里也不例外,2004年,林改启动时,老余当支书,在全村林改动员大会上,一向温文尔雅的他斩钉截铁地说:“林权改革体现了党和政府对林农的关怀,是减轻农民负担的治本之策。干得好,我们有功;干不好,我们有罪。”在整个林改过程中,老余率领村“两委”(村支部、村委会)发挥了中流砥柱作用。

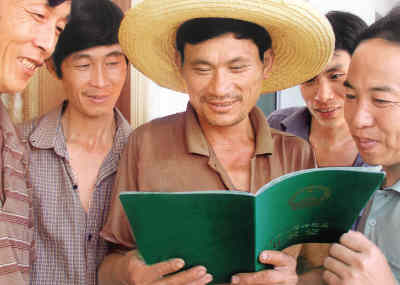

再说说群众的智慧,谁都不能小看中国农民的政治智慧,他们在林改中发明的“草根民主”日益得到国际上的关注。比如,在长水村第3村民小组林改的实际操作中,他们让林农做主,采取四个步骤:第一步,打分。由林改小组带领村民代表跑遍各个山场,把远山与近山、资源好的与差的山、不同林种的山全部做了登记,并组织人员评估打分。第二步,分块。把全部山场按远与近、好与差、竹与木搭配好,平均分成4大块,然后确定每块山场分山的人数。第3步,抓阄。由林农自由搭配好每块山场分山的人数(多数是亲戚朋友,便于协商),形成4个小组,再抓阄(保证了程序公平和机会公平)确定每个小组拥有的山场。第4步,确定。各个小组再按户与户之间的人口比例,通过协商确定各家各户的山场。

老余告诉我,整个分山的过程都是阳光操作,而且非常规范,用铅笔签字不算,请人代签无效,任何决定都必须2/3以上村民通过才有效,真正体现了村民的意愿,在源头上避免了日后山场纠纷的产生。从宣传发动到确权发证,期间还进行了三榜公示,接受林农的监督。有的林农在拿到产权证时兴奋地说:“这是三榜定案,铁证如山。”

靠这套办法,绝大多数山林纠纷都能搞定,个别的就靠老余他们凭着长期农村工作经验“重证据、摆事实、互调换、讲感情”地一一调解处理了。这,说起来,话又长了。就此打住,总之,一场大变革就这样有惊无险、有条不紊地完成了。

尾声:

我的“林农生涯”就这样匆匆结束了。

走时,我留下200元钱,作为吃住费,老余坚执不要,但主动提出要我一张名片。可能是为了村里办起漂流后,让我帮着宣传宣传。老余没说,我也没问。

我不知道,是否还能和老余见面,但我希望长水村的乡亲和占全中国人口56%的山区人口(其中大多是林农)都能借着林改的好政策子子孙孙富起来,让占国土面积69%的中国山区能够更加和谐!

严 冰 人民网-《人民日报海外版》2008年09月25日

-

相关记录

更多

- 四川林草驻村帮扶队点“菌”成金促振兴 2025-09-05

- 大兴安岭阿木尔林业局有序推进森林沟系立体经营 2025-09-04

- 虎啸山林 和谐共生 2025-09-04

- 河北省林草科学院:科技加持“生绿”又“生金” 2025-09-03

- 龙江森工集团探索生态产品价值转化新路径 2025-09-03

- 热林所在揭示热带雨林土壤微生物对养分有效性的响应研究方面取得进展 2025-09-02

打印

打印