探访三江源生态治理工程

2005年,国家投资75亿元启动三江源生态保护工程,在这一黄河、长江、澜沧江发源地进行大型生态治理。根据连续卫星监测显示,三江源自然保护区在经历了近20年的持续退化后,湖泊湿地面积扩大,生态植被出现明显改善。来到这里的人们会发现,三江源野生动物数量正在不断增多,雄鹰、羚羊等随处可见,持续的生态保护工程,使这里再现一派生机。

三江源区生态持续改善 重现“野生动物乐园”

被誉为“中华水塔”的三江源区,地处青藏高原腹地,是长江、黄河及澜沧江的源头,总面积36万平方公里。上世纪后期的近30年,三江源受气候变化和人类活动的共同影响,植被退化现象严重,生态环境持续恶化。

2005年,国家投资75亿元,在包括黄河源头在内的三江源地区实施生态保护和建设工程。进行生态移民、退牧还草、以草定畜、人工增雨等应对措施,明显促进了这一地区湿地面积的增加和植被的恢复,积极的保护措施取得了初步成效。

据青海省气象局监测显示,上世纪80年代中期至90年代中期退化显著,黄河上游高寒草甸区植被总体表现出明显退化现象。这主要表现在植被生物量和覆盖度的下降,以及草地优良牧草株数的减少。但这一现象在2005年以来出现逆转,植被生态出现好转趋势。

卫星资料数据表明,实施生态保护工程后,三江源中、高覆盖度草地面积呈逐年增加趋势。与2003至2004年相比,2005至2008年,三江源高覆盖度草地面积增加23050平方公里,中覆盖地草地面积增加6746平方公里,高覆盖草地面积增加了22.3%。同时,产草量小于200公斤/亩的低等级草地面积减少,200—600公斤/亩的中、高产量草地面积明显增加,大于600公斤/亩的草地面积增加了1倍。

卫星遥感还显示,有着黄河源头“姊妹湖”之称的扎陵湖和鄂陵湖,湖泊面积呈明显增大趋势,面积分别增加了34.05和46.32平方公里。这一对“姊妹”再次日渐丰盈。

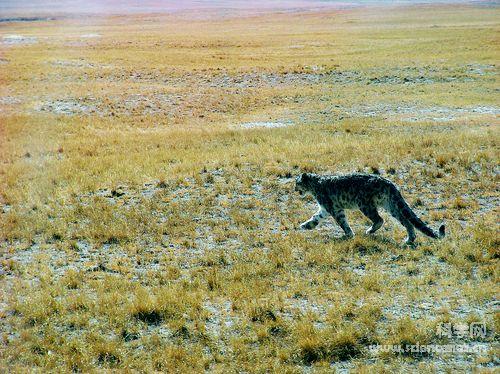

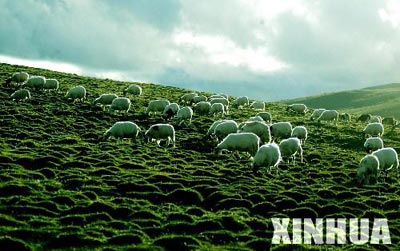

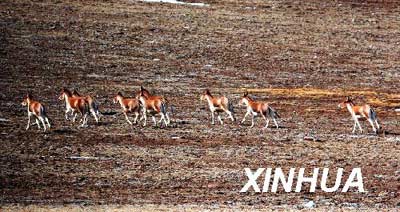

随着自然环境的改善,三江源野生动物数量迅速增多。记者在三江源地区采访时,可看到成群结队的藏原羚、藏野驴在广袤的高寒草地上悠闲地觅食、嬉戏;翱翔于蓝天白云间的雄鹰、猎隼等猛禽,机灵的狐狸等野生动物随处可见;草原上野生动物、羊群与牧人“和谐”共处的场景也不时映入眼帘。

“可以明显地感觉到,野生动物的数量大大地增加了。”青海省玉树藏族自治州治多县索加乡乡长多才仁说。当地群众认为,三江源已经成为了名副其实的“野生动物乐园”。

青海省气象局局长陈晓光研究员认为,这一地区在经历了近30年的持续退化后,出现了生态恢复的新趋势,保护工作取得了初步成效。

气候变化带来双重影响 主要得益于生态工程

陈晓光指出,三江源地区近年来的气候变化给生态建设带来双重影响。

他说,近47年,在全球气候变暖背景下,青藏高原年平均气温以每10年0.37摄氏度的速率升高,明显高于我国以及全球增幅。青藏高原出现了草场退化、土地沙化、水土流失、河流流量减少、冰川萎缩和湖泊水位下降等现象。有关预测表明,青藏高原气候将进一步变暖,到2030年平均气温可能上升2.2—2.6摄氏度,到2020年,年平均降水量将增加2%,2050年将增加5%—7%。在温度升高、降水增幅不明显的气候情景下,叠加人类无序活动的影响,将对青藏高原地区脆弱的植被生态系统产生重大而深远的影响。

陈晓光说,黄河上游高寒草甸区1961—2007年气温呈显著上升趋势,区域升温幅度在青藏高原地区仅次于青海北部高寒荒漠区,增温率达到0.34℃/10年,其中冬季增温特别显著,达到0.57℃/10年的增温率。降水量总体呈增多趋势,近47年降水增加率达到3.7mm/10年,值得注意的是春季降水增多明显,达到4.4mm/10年增加率。对于春旱频发的黄河上游地区而言,温度增高特别是冬季温度增高,春季降水增多有利于牧草的返青与前期生长。

陈晓光说,近年来,在气候变化的背景下,国家在位于本区主体区域的三江源区实施生态保护与建设工程,采取了生态移民、退牧还草、以草定畜、人工增雨等保护措施,提高了三江源地区适应气候变化的能力,促进天然草地生物量和生态体系的休养与恢复。以人工增雨为例,仅2007至2008年三江源地区人工增雨期间,共增加降水115.63亿立方米,仅黄河流域增加径流量15.86亿立方米。2005至2008年黄河上游地区平均降水量为552.7毫米,较2002至2004年偏多65.9毫米,偏多13.5%,较上世纪90年代至2004年平均降水量偏多16.3%。三江源地区水量的增加对生态改善起到了明显的积极意义。

专家建议:巩固成果促黄河上游生态持续好转

陈晓光指出,2005年起在三江源区实施了生态保护与建设工程已取得初步成效。然而,脆弱的高寒草地生态系统一经破坏便很难恢复,生态保护与建设良好成效的取得需要长期坚持。因此,应在黄河上游高寒草甸区继续巩固生态保护与建设成效,进一步促进该区域生态环境持续好转,发挥西部生态屏障作用,保障我国生态安全。

专家建议,黄河上游高寒草甸区的黄河源头地区在2005年后采取了积极的生态保护措施,高寒草地生态恢复工作已取得一定成效。因此,建议在黄河上游高寒草甸区继续巩固生态保护与建设成效,扩大和推广退牧还草措施的实施范围、加强管理力度,促进该区域生态环境进一步持续好转。

陈晓光说,做好黄河上游高寒草甸生态保护与建设管理工作,应特别加强如下几个方面:

首先,切实控制牲畜头数,努力发展高原生态畜牧业。有效遏制草地退化,必须严格限制人类活动的影响,坚决推行退牧还草政策、落实以草定畜制度。大力推进生态畜牧业发展,以畜牧资源的低耗、高效转化和循环利用为目标,着力建立适合青藏高原生态畜牧发展的循环经济模式,做到减畜增收,帮助和引导牧民群众自觉建立生态畜牧发展意识。

其次,加大本区生态监测与研究投入。加强本区植被变化的监测,加大对相关基础研究的投入,逐步加深对局部植被变化与影响因子的认识,为保护与治理提供基础依据。同时,基于研究基础,确定局部地区以草定畜方案,培育优质抗逆牧草种质资源,开展人工草地建植、引种等恢复技术措施,加强草地配套建设,采取人工增雨、灭鼠、灌溉等积极的人类有序活动和适应措施。

另外,还应建立生态补偿机制。重点区域实施生态移民政策,建立生态补偿机制,保证生态移民基础生活,减轻牧民对草地经济依赖,消除退牧还草阻力,切实降低人类无序活动对草地生态系统的压力。

图片说明:

2009年3月6日,几只藏原羚在青海省果洛藏族自治州玛多县公路边觅食。随着三江源生态保护和建设工程的稳步实施,以及牧区群众自觉保护野生动物意识的提高,三江源地区的自然生态环境得到极大的改善,野生动物数量迅速增多,三江源已经成为名副其实的“野生动物乐园”。新华社记者 杨寿德摄

随着近年来国家“三江源”生态保护工程的实施,三江源地区野生动物的种群不断扩大,藏野驴、藏原羚、狐狸、狼、鹰等野生动物随处可见。图为一群藏野驴在草原上奔跑(2008年9月30日摄)。新华社记者 任晓刚摄

三只小鼠兔在雪地里觅食(2006年12月16日摄)。新华社记者 秦晴摄

这是生活在三江源地区的赤狐(2006年12月6日摄)。为了保护和恢复三江源地区的生态环境,自2003年起,中国在三江源地区开始实施退牧还草与生态移民等生态保护工程。经考察发现,近几年三江源地区的高原特有珍稀物种如藏羚羊、藏原羚、藏野驴、高山猛禽等种群及数量正逐年增长,三江源有望恢复成为野生动物的乐园。 新华社记者 秦晴摄

三江源地区地处青藏高原腹地,平均海拔4200米,是长江、黄河、澜沧江的发源地,长江水量的25%、黄河水量的49%、澜沧江水量的15%都来自这一地区,被誉为“中华水塔”。新华社记者 张燕辉 摄

一群藏原羚和家养牦牛在一片草场觅食,和谐相处(2006年12月16日摄)。 新华社记者 秦晴摄

这是一只生活在三江源地区的高山猛禽――鵟(2006年12月14日摄)。 新华社记者 秦晴摄

一位牧民看护着她家收养的受伤藏原羚走过冰面(2006年12月7日摄)。为了保护和恢复三江源地区的生态环境,自2003年起,中国在三江源地区开始实施退牧还草与生态移民等生态保护工程。经考察发现,近几年三江源地区的高原特有珍稀物种如藏羚羊、藏原羚、藏野驴、高山猛禽等种群及数量正逐年增长,三江源有望恢复成为野生动物的乐园。 新华社记者 秦晴摄

姜辰蓉 王雁霖 新华网青海频道 2009年04月30日

-

相关记录

更多

- 解锁森林宝库 释放绿色潜能——大兴安岭松岭林业局林下经济发展纪实 2025-04-21

- 京冀晋三地携手生态保护修复 2025-04-21

- 朱鹮在世界自然遗产地湖南崀山形成自然野化种群 2025-04-18

- 海拔4000米的高山上,发现紫色新“雪莲” 2025-04-17

- 武夷山国家公园: 摸清生物“家底” 揭开物种新篇 2025-04-17

- 中美贸易战对林产品贸易影响几何? 2025-04-17

打印

打印