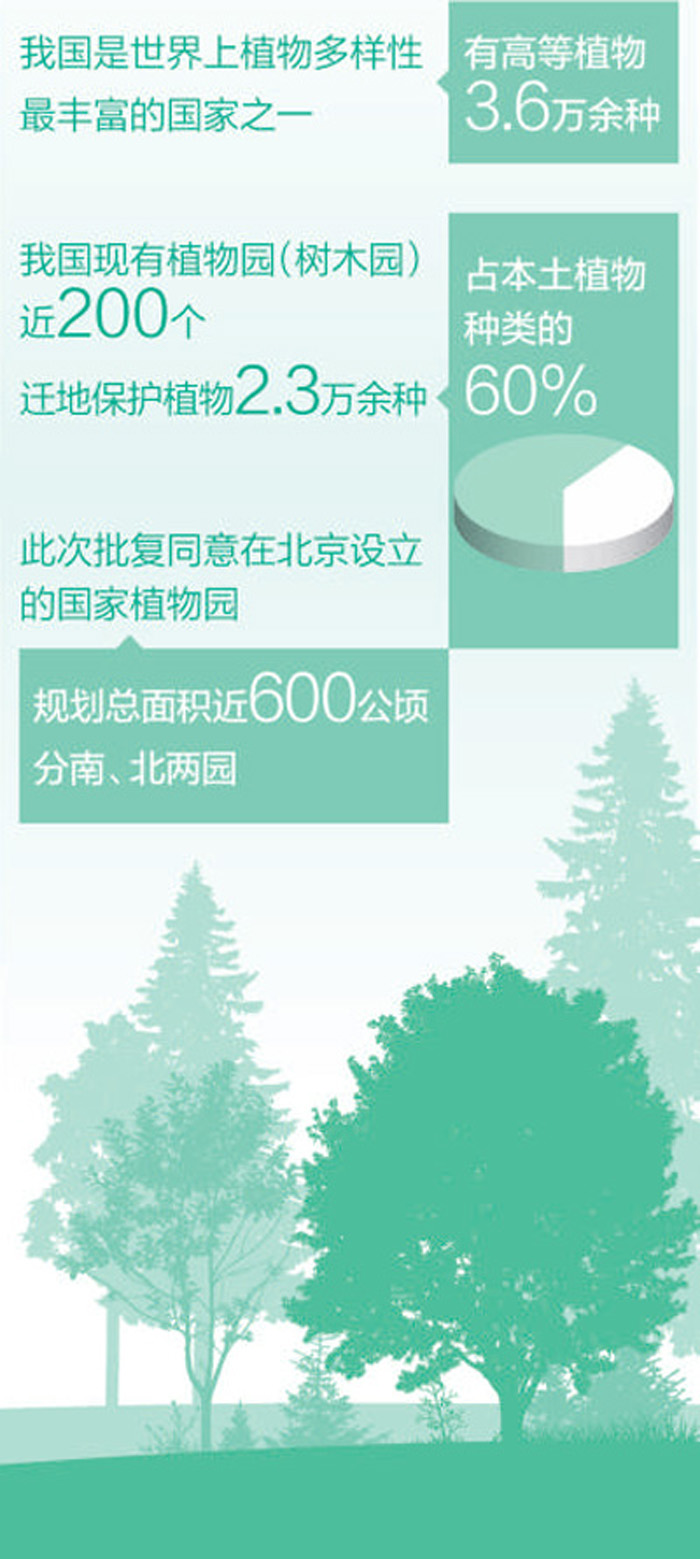

守护“物种方舟”点亮生态未来 国家植物园坚定走好中国式现代化之路

2025年4月18日,国家植物园迎来揭牌运营三周年。三年来,作为生态文明建设的重要载体,国家植物园以构建生物多样性保护体系为核心使命,系统完善迁地保护网络筑牢生态屏障,搭建高水平科研平台推动技术创新,实施“规划优化、功能升级、民生服务”三位一体工程,在濒危物种保护、战略资源储备、生态文明教育及惠民便民服务等方面取得了一系列成果。

目前,国家植物园收集保存植物种类超过1.8万种,珍稀濒危植物近千种,数量国内领先;培育了桃花、海棠等200余个新优植物品种,丰富了植物观赏种类,38个品种在北京地区推广应用;还成功建立了软枣猕猴桃、新疆野苹果等20余种国家重点保护野生植物的评估、保存、繁育和利用技术体系;有着“遗传信息诺亚方舟”之称的国家植物种质资源库主体建筑,也将在今年内落成。

一座国际一流的现代型植物园正在首都北京迅速崛起。

国家植物种质资源库主体建筑年内落成

国家植物园(北园)西侧,6万平方米的区域内有一座建筑正在拔地而起。建筑尊重场地的山水环境,依山就势,镶嵌于地景之中,宛若磐石,正如一个国家文明永续发展的拳拳之心。

这里就是建设中的国家植物种质资源库。该项目已经全面开工,预计年内会完成主体建筑施工。

植物种质资源库是物种多样性和遗传多样性的构成主体。构建现代化种质资源保存体系,已成为生态文明建设的基础工程。“在生物多样性保护视阈下,种质资源库承载着三重任务。其一,作为遗传信息的“诺亚方舟”,维系着物种基因的多样性宝库;其二,作为生态文明的稳压器,为应对气候变化提供关键性战略储备;其三,作为绿色科技的种子库,持续供给粮食安全、生态修复、清洁能源等领域的创新源泉。”国家植物园管委会主任、正高级工程师贺然说。

建好国家植物种质资源库的重要意义不言而喻。国家植物种质资源库由清华大学建筑设计研究院首席总建筑师庄惟敏院士领衔设计。规划策略采用消隐的姿态,让建筑融于自然环境中,既体现主体建筑的形态,又与万生苑温室隐显呼应,相合共生。

据介绍,建筑布局借鉴了中国传统建筑院落式布局,多个散落的建筑分而不离,围合形成中正谦和的整体形象。外立面采用UHPC超高性能混凝土板材,强调融入天然地景的朴素营造。屋面采用智能低碳的种植屋面系统,使建筑的第五立面也能很好地融于自然环境。

整个资源库划分为设施保存区、库存准备区、业务科研区、学术交流区和科普展示区五大功能分区,其中,设施保存区包括低温库、超低温库、试管苗库、遗传物质保存库;库存准备区包括种子前处理区、遗传物质处理区、试管苗处理区等;业务科研区以科研办公、种质采集鉴定、种质资源信息管理为主。五大功能体块围绕中心庭院形成“输配环”的概念,种质库内学术交流、科研办公、种质运送、参观游览等所有活动均将围绕“输配环”展开,形成开放与围合的院落关系和建筑组团。

配备国际一流的保存设施系统

零下20摄氏度长期保存库、零下196摄氏度液氮超低温保存系统、试管苗库、DNA库和活体植物资源圃等多种资源类型保存单元,国家植物种质资源库配备了国际一流的保存设施系统,保障全覆盖保藏各种资源类型植物资源。特别值得一提的是,库区采用了模块化设计,各保存单元既可独立运行又能协同工作,为未来扩容预留了充足空间。

在战略资源储备上,规划收集来自世界范围内的植物种质资源7万种以上约200万份,涵盖约中国80%高等植物种和世界10%高等植物种的植物种质资源。计划30年完成整体收集目标,包括植物种子110万份,试管苗种质5万份,DNA 63万份,植物活植株7万份,花粉和孢子8万份,超低温保存植物组织器官、植物微生物等种质7万份,实现我国受威胁植物、特有植物、全球珍稀濒危植物、具有重要利用价值植物种质资源安全保存。

每一份宝贵资源都是生物技术研发与种质创新,开展保护遗传学、致濒机制等基础研究,珍稀植物复壮和可持续利用的可靠科学依据。“近年来,科研人员先后就顽拗性种子保存、疑难萌发种子休眠解除机理、超低温植物器官保存等多项世界性技术难题,开展攻克研究。在濒危植物种质抢救性保护方面,种质库也已将逐步开展保育及回归研究。”国家植物园(北园)副研究员种子学博士李爱花介绍,“随着种质资源库的建设,我们将汇聚国内优秀的种质资源研究团队,在种子生物学、低温保存技术、种质创新等领域开展系列研究。”

国家植物种质资源库建成后,将上线全套智能化信息管理平台,实现种质资源全流程数字化管理,每份种质从采集到应用的各环节数据均被完整记录,实现全流程可追溯。智能化管理系统还可实时监控50余个储存单元的温湿度变化、气体浓度等近10项关键参数,实行24小时不间断监测,保障保存环境的高度稳定性。通过智能预警算法,系统能在环境波动超出阈值时自动触发调控机制,确保保存环境稳定性达到±1摄氏度的行业领先水平。

为确保国家植物种质资源库建成后尽快投入运营,国家植物园(北园)整合全园科研力量成立前期运营专班,设立专项工作组开展种质资源收集和保藏两项核心工作。同时,国家植物种质资源库预备库也已经建设完成并开始运行。“预备库是按照国际标准建设的‘生命冷藏室’,预备库的运行,标志着国家植物园野生植物种质资源保存体系迈入新阶段。”国家植物园(北园)正高级工程师孟昕说。

目前,国家植物园已经完成新疆、吉林、山东、河北等国内12个省、市、自治区的野生植物资源调查,累计收集野生植物种质资源、DNA材料近10000份。按照国际规范,种质资源从野外采集到入库保存,都需历经签收登记、清理筛选、X光检测、数量估算、干燥包装等标准化流程,国家植物园已经采用“干燥-低温”双重保存技术对种子进行保存。“种子需先在相对湿度15%、温度15摄氏度的干燥间脱水,再密封保存于零下20摄氏度冷库,理论保存期限可以超过100年。”孟昕介绍,在保存的同时,还会收集到的种质资源进行定期活力检测,保障实时监测在整个保存周期内的种子活力。

整合生物多样性宝库 讲好中国植物故事

国家植物园是具有国家代表性和全民公益性,是在国家层面开展植物迁地保护的机构,承担着植物种质资源收集、迁地保护、科学研究、植物文化传播等多个方面功能。三年来,国家植物园不断充实生物多样性宝库,并整合资源,用好资源,讲好中国植物故事。

国家植物园收集保存的植物种类已超过1.8万种,珍稀濒危植物近千种,数量国内领先。植物迁地保护成果显著,大花杓兰、杓唇石斛、滇西槽舌兰等兰科植物实现野外回归。世界珍稀濒危植物巨魔芋在人工栽培条件下的群体开花、结果,并顺利萌发,使得我国在该物种的培育、研究领域迈出了一大步。

2022年,国家植物园正式发布《中国外来植物名录》,系统全面地记载中国外来植物283科3233属14710个类群,明确定义区分了外来栽培植物、外来逸生植物、外来归化植物,以及外来入侵植物,还建成外来入侵植物风险数据库,成立博士攻坚团队,开展专项课题研究,为国家生物安全保驾护航。

2023年,国家植物园获批植物迁地保护国家林业和草原局重点实验室,设立植物多样性调查与安全评价、保护生物学研究、植物迁地保护技术研发、植物资源评价与种质创新、功能植物资源发掘利用5个创新团队。成功建立了20余种国家重点保护野生植物的评估、保存、繁育和利用技术体系,并实现了中华桫椤、对开蕨、荷叶铁线蕨等的迁地保护。

扎根首都,也扮靓首都。国家植物园(北园)兼具北京市花卉园艺工程技术研究中心的作用,常年开展绿化、彩化、立体化研究工作。近年来培育了桃花、海棠、月季、玉簪、兰花、菊花等200余个新优植物品种,延长了植物的观赏期,丰富了植物观赏种类;还通过科技攻关掌握了四季常蓝树种——蓝云杉的多种繁育技术,实现大规模育种。目前,已有38个植物新品种被推广应用,明十三陵景区、颐和园、动物园、将府公园等都能看到新植物的影子,助力首都花园城市建设。

坐拥“生物宝库”,国家植物园是传播生态文明理念,讲好中国植物故事的重要阵地。国家植物园科普馆常年开设“植物与人类关系”主题展览、植物科学画展、珍稀濒危植物图片展等多种科普展览;每年面向不同年龄段公众开展生态博物课、“专家带您识花草”、万物共生大讲堂科普课程,并多次开展科普进校园、科普进社区活动,以科学之光点亮生态文明的火种。

三年来,国家植物园累计接待游客1000多万人次,举办了桃花节、兰花展等30余个花展,开展了新春植物奇妙夜等形式新颖的科普展览、文化活动,增设了智慧导览系统,得到广大市民游客的一致好评。尤其是,2025年上新的植物毛绒系列文创产品,为人们提供了“种植”毛绒的新奇体验,一亮相就成为爆款文创。人们在这里遇见植物,爱上植物,潜移默化中,成为生态文明的践行者。

探索生物多样性保护的“中国方案”

“国家植物园以构建全球生物多样性保护高地为己任,矢志打造展现东方智慧与人类命运共同体理念的绿色地标,向世界传播人与自然和谐共生的东方哲学。”贺然表示。通过坚定的国际履约和世界领先的植物园体系建设,国家植物园正在展现中国在全球生态治理中的责任担当,为世界,尤其是发展中国家探索生物保护的“中国方案”。

国家植物种质资源库以构建全球领先的种质资源保护体系为目标。建成后,不仅会成为生态文明建设成果的展示窗口,更将成为各国植物园间的合作交流平台,增进植物类群收集保存及可持续利用方面学术技术交流,以便更好地参与国际种质资源保护项目。

2024年,以国际化视野推进种质资源战略储备,国家植物园与新加坡植物园建立植物资源联合保护机制,在植物种质交换、智慧植物园建设、人才培养等领域搭建起跨区域交流协作平台;同时联合中国林业科学研究院开展核桃种质资源收集与研究合作;与天津市有关部门达成林果种质资源共享,科技成果发布等方面的合作协议;与国内外20余个植物园、科研院所、高校建立合作意向。

下一步,国家植物园将继续构建“全球-国家-区域”三级合作网络,助力提升我国战略性生物资源储备能力,制定国际标准、技术标准,和人才联合培养,为助力国家种业安全、推动绿色可持续发展提供重要支撑,为全球生物多样性治理贡献中国智慧。

如同植物生长,时间会给出答案。国家植物园在实现中国特色、世界一流、万物和谐的攀登之路上,展现了中国生态文明建设从理念到实践的范式创新,用多样植物,装点美丽中国。

北京日报 2024-04-18

-

相关记录

更多

- 上合大家庭青少年在北京共植友谊林 2025-04-21

- 大兴安岭松岭林业局:持续保护生物多样性和生态完整性 2025-04-21

- 湿地全国重点实验室第一届学术委员会成立 2025-04-07

- 湖北宜昌以林长制助力实现绿富共赢 2025-04-07

- 中缅合作推动茵莱湖生物多样性保护 2025-03-26

- 全国政协委员昝林森:建立秦岭珍稀野生动物遗传资源基因库 2025-03-07

打印

打印